以前から欲しかった堂安の仏師小刀が入手できましたので御紹介します。

ネットショップ界隈では既に入手不可能ですからオークションでの入手となりました。

この堂安仏師小刀は私が小刀を集め始めた当時に良く目にしていまして、確か定価で13000円くらいだったと思います。

当時小刀について無知だった私は以下の宣伝文句を見てもピンときませんでした。

明治時代の直径8寸程の練鉄製の水道管をタテに細く割ったものを地金に使っています。従ってその横断面には若干のアールがついており、その表面の凸凹は錆が出てやせてしまった事によるものです。

仏師が荒彫りに使う大型切出です

古い錬鉄を材料とした切れ味鋭い逸品です。

名匠による至上の小刀をお手元でお楽しみください

なぜわざわざ錆で痩せた古い材料を使うのだろう?

古い材料を使っているのに高いのではないか?

当時は昭三の切り出しが2千円程度で買えていて、小刀に13000円も払うのは違うと思っていましたし、古鉄を使う事の価値とメリットも知らなかったのです。

それでも見た目のインパクトとただならぬ雰囲気には憧れがありました。

数年後、小刀を集めていくうちに「どうしてあの時に仏師小刀を買っておかなかったのか」と思うようになりましたが時すでに遅し、既にどこにも売っていなかったのです。

等を入手しましたが、やっぱり仏師小刀が欲しいなぁと思っていましたところにオークションに出品があり、13人と38件の入札となかなかの競争をモノにしてなんとか落札できました。

仕様・自家鍛接鍛造火造り

価格・17500円

鋼材・不明

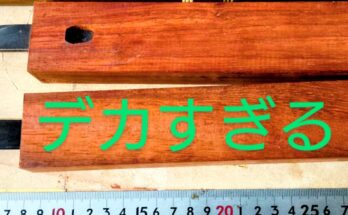

全長・225ミリ

刃長(刃渡り)・70ミリ

巾 ・37ミリ

厚み・6.2-6.4ミリ

刃角度・27度

重量・266g

本当に大きいです

箱の中、右上には「自然」とありますが、この部分が「仏師小刀」と書いてある個体もあるようです

凸凹した地肌はグリップが良いです

裏スキは千代鶴タイプですが、大きすぎて似て非なるもの

7分の切り出しと比較してみますと

切れ味は箱出しですとダイナミックですが(ダイナミック?)一度研ぐとさらに切れるようになると思います。

仏師小刀という名称についてですが検索してみると堂安仏師小刀しかでてきません。

仏師の方がこのような大きな小刀を使うのだろうか?という疑問があります。

巨大な小刀だからといって一度に沢山削れる訳でもなく、あくまでも材料と刃が触れる面積によって切削量が決まるので荒削りにこのような巨大な小刀を使うのかな?叩き鑿や鉈を使うんじゃないのかな?というモヤモヤがあります。

仏師の方の製作風景YouTubeをよく観るのですが、このような大きな小刀を使っているのは見たことがなく、荒削りには叩き鑿が使われてる場合が殆どで切り出しも使われてはいますが共柄切り出し小刀とは少し違って柄付のキワ刀という彫刻刀をメインに使っている方が多いようです。

そんな訳で仏師小刀というのはあくまでも作品名であり用途を示すものでは無いと考えています。

重いので長時間使用は厳しいかな

気がつけば自分にとって一番使いやすい小刀に手が伸びてしまいますがロマンを感じる事が出来ましたので十二分に満足しています。