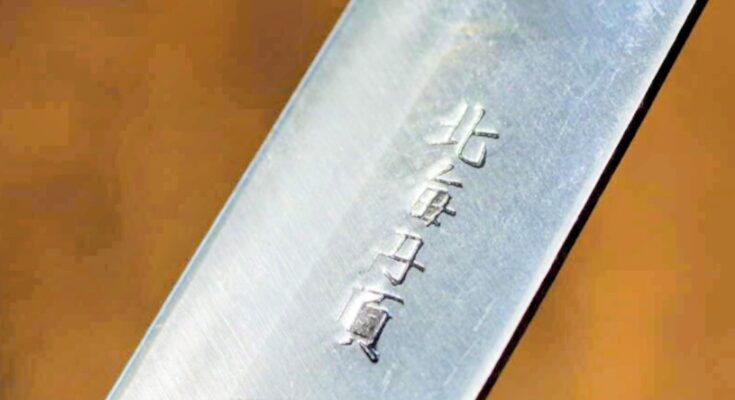

間切好きの方なら疾(と)うの昔にご存知だと思います北海丹頂銘の間切です。

持っている方も多いのではないでしょうか?

かなり昔、私の記憶が確かならば2004年頃には既にオークションサイトで出品されていたと思います。

私が知る限りではこの丹頂間切はオークションサイトでしか見た事がないです。

柄の無い刃のみで出品されている場合が多いのですが鞘柄に仕込んでシールを貼ってあるモノもあるみたいです。

※画像はフリマサイトから

「北海丹頂」で検索すると個人ブログで紹介されている方が一人いらっしゃるだけであとは詐欺サイトの温床になっていますのでそういうところでは買い物をしないようにお願いします。

生産はかなり昔に停止されたのだろうと推測できます。

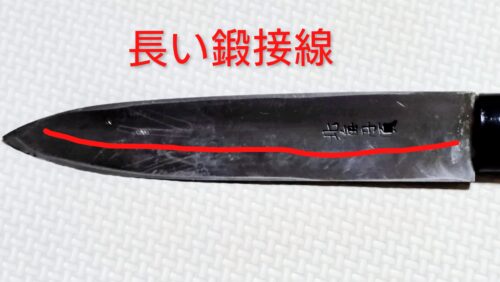

オークションサイトの写真で鍛接線は分からなかったのですが届いて確認するとかつて見たことがないほど長いものでした。

仕様・自家鍛接鍛造

価格・2000円(落札価格)

鋼材・不明

全長・135ミリ(プラス中子部分)

刃長(刃渡り)・

巾 ・25.7ミリ

厚み・2.2ミリ

刃角度・16.3度

重量・10.5g

今回は早々にホームセンターで売っている柄を挿げました。

中子が緩かったので楔木を差し込んでエポキシボンドで隙間を埋めてあります。

※柄に入れる前の写真を紛失してしまいましたのでオークションの写真を失敬しています。

厚みに関しては手元から先端まで均一な厚さで仕上げられていて、手打ちにしては珍しいかなと思います。

小刀とは呼ばれるものの包丁に近いのが間切ですから手元は厚く先端に行くほどに薄くなっているのかな、と思うのですが北海丹頂は均一な厚みです。先端に向かって薄くなっていてさらに鎬面の最終点が同じだとすると刃先に行くほどに刃角度が鋭角になります。

わずかなんです、ほんの0.5度とかなんですが、この角度の差がある事で引き切りした時の切れ味が増すのですね。

この事は昔から普通に行われてきた技法だと思うのですが名称が浸透していなかったのか(私が無知なだけかもしれませんが)近年になって研師界の若きプリンス達がヒネリ・捻りと言っていて定着しつつあるようです。

北海丹頂は厚さが均一なのでヒネリは無し。

2.2ミリってことで結構薄作りで刃角度も16度とかなり鋭角です。

そのため刃先は二段刃級の小刃が付いています。

船上でロープを切ったりするには折れそうで少し心細いですね。

新品だとニスが塗ってあるように感じてあまり切れないように感じましたので軽く砥石に当ててみたのですが、機械研ぎのホローグラインドになっていて凹んだ部分が錆びやすくなってしまいました。

ホローグラインドの弱点です。

このホローグラインドっていうのが意図なのか、円形機械研ぎのRの痕跡なのか、どちらにせよ私はあまり好きな仕上げではないのです。

よって研ぎ減らして凹みを均等にするべく荒砥を掛けるのですが、これがなかなか骨が折れます。

一度にやらず平日の夜に少しずつゴリゴリと励みます。

その間に赤錆が出てくる、この鋼錆びやすいのかな。

さらに言うとかなり薄身なので研ぎを進めて行くと穴が開くんじゃないの?という不安と戦わなければいけません。

おまけに歪みがかなり出ていて最近お得意のコジ棒で歪みを矯正するのですが、かつて経験した事のないほどコジ棒が効かない!

片刃で軟鉄も薄いので鋼の張力に負けてしまうようです。

仕方ないので歪みとお友達になって歪みなりに研いでいきます。

私の概念ではマキリは船上でロープを切ったり漁師飯を作る時に魚の骨を一刀両断するような荒い使い方をする事が多いのでやや厚みがあって刃角度は20〜23度っていうイメージだったのですが、この丹頂は包丁にかなり寄せていて良い意味でとても繊細に作られていると感じました。

船上よりも加工場で中型魚(鯖とか)を捌く為の包丁かもしれないと思ったりしました。

北海丹頂の丹頂とは丹頂鶴のことで北海道の県鳥(道鳥)ですから北海道でニシンを捌く為の小刀でニシンの減少と共に衰退したのかな?なんて事も考えてみたりして。

ニシンの身は割と脆いので鋭い切れ味が必須だったのかもしれません。

そうこうしてかなり研ぎ進めました(荒武者で研ぎました)がまだ少し凹みがあるのは現段階では妥協しました。

このまま中研ぎに進みます。

中研ぎはシャプトンオレンジ#1000からKINGハイパー#2000と繋ぎました。

裏の傷は塗布されているニスが傷付いたのだと思われます。食品に使わないのでニスはそのままにしておきましょう。

シャプトンムラサキ#5000に三河名倉を使ってみました。

ホローグラインドの名残りが少しありますが、問題はこの部分ではなくあくまでも刃先で、注力したい部分です。小刀のようにベタ研ぎしますと刃角度が16度なので脆いですから小刃というより二段刃を形成したいので包丁研ぎと同じように少し立てて研ぎます。

これが決まって恐ろしい切れ味になり、同時に強度も確保する事ができました。

具体的に何度の二段刃にするのか?という事に答えるのは難しく、経験に基づく感覚で仕上げてくださいとしか言えないのが申し訳ないところです。

一口にマキリ小刀と言っても繊細なモノから武骨なモノまで色々ありますよね。

その地方で採れる魚類の捌き方によっても違いますので集めていても楽しいです。

コツコツとマキリを集めて特集を考えていますのでその時は宜しくお願いします。