今回は切り出し小刀の柄を作ってみたいと思います。

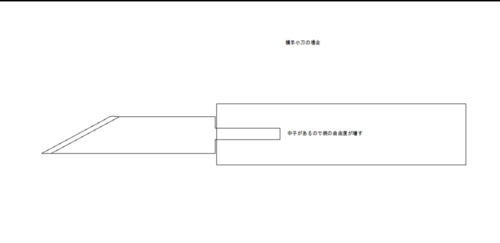

柄と言えば横手小刀ですが最近は横手小刀が入手できなくなってきました。

新品の龍馬とか美貴久なんかの池内刃物や三木章なんかの利器材系はあるのですけれど自家鍛接鍛造品においては新品はおろかデッドストックさえもあまり見なくなりました。

横手小刀なんて買わなくても共柄切り出し小刀に自作の柄を付ければ良いじゃないか!

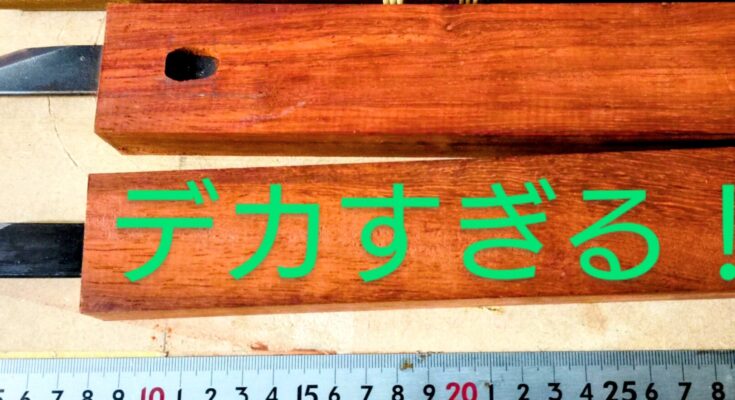

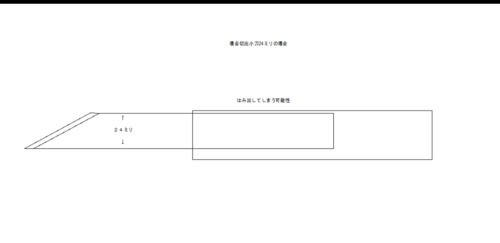

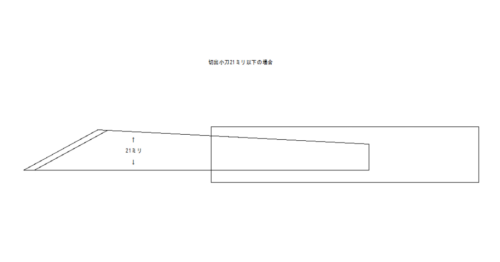

という話なのですが、切り出し小刀の場合は持ち手部分が太いので六分(18ミリ)くらいまでならなんとかなるのですが七分(21ミリ)を超えてくるとハミ出る可能性がありまして、それを回避しようとすると柄が凄く太くなってとても持ちにくくなり、解消しようとするとフルタングのようにしないと駄目な場合もあります。

横手小刀の場合は中子部分が細くなっているので柄も細目にする事ができて造形の自由度も増します(あえて削って形を変える人は見た事が無いですが)。

自作の柄を誂える愉しみは好みの木で作れる事に尽きます。

比重や長さ、形、杢目、自由なんです。

お気に入りの木で作品を作った後の端材の杢目が美しくて捨てるのが勿体ないなんて場合はもってこい。いつでも手元に置いておけるのです。

デメリットは柄を接着すると刀身が抜けないので研ぎにくくなってしまう事くらいかな。

研ぎ減って短くなっていっそう研ぎにくくなったら柄を切り出して使うので「切り出し小刀」という説もあります。

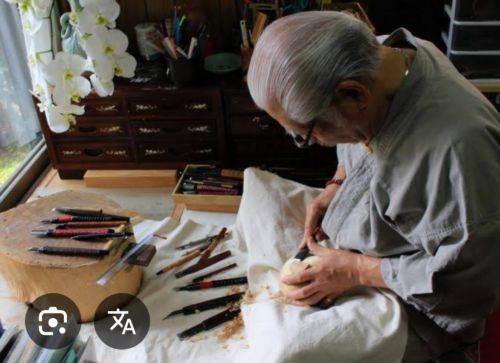

ある浄瑠璃の人形師の方は数十種類ある小刀や彫刻刀を判別するために柄に色の付いた糸を巻いているそうです。

柄(つか)として使うのと同時に柄(がら)としても使っているのですね。

私は一度に多くても数種類しか使わないので色分けの必要はありません。

今回柄を作って記事にしょうと考えていた時にたまたまYouTubeで観た動画の中に巨大な切り出し小刀が出てきまして、面白そうなので真似して作ってみました。

ケーヤイリの職人さんがネックを削る時に使っていらっしゃる小刀で動画の54分頃に出てきます。

巨大な持ち手で角張っています。

三枚に合わせた材料を綺麗に塗装していますので丸くするのが面倒だから、というのでは絶対に無いですね。

しかし、ここまで大きな持ち手というのは考えてもみなかったです。

最初からこのようにして使っていたのか、それとも始めは大きめの端材で作って後で成形しようとしていたのだけれど、とりあえず使ってみたら使い心地が良かったから定着したのか、真相を知りたいところです。

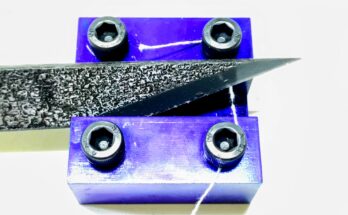

柄の製作については当サイトで何度も記事にしているので今更説明不要だと思いますので簡単に説明しますと材料を半分に切る→平面にする→小刀に合わせて彫る→貼り合わせる、という流れで割と簡単にでき木工作業の登竜門と言える作業です。さらに詳しく知りたい方は過去記事を参考にして下さい。

ポイントとして彫り込んだ所に小刀を嵌め込む時はエポキシ系ボンドで接着して木の部分はタイトボンドで接着、欠けたり隙間ができた部分は平面にする時に出た粉を詰め込んでアロンアルファを染み込ませて補修します。こうすると研いだ時に水の侵入を防げます。

さて、巨大小刀の完成です

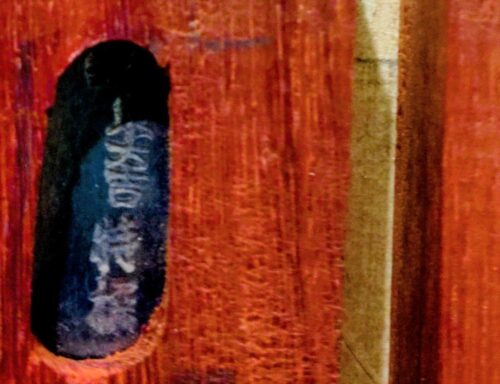

東大吉という銘が見えるようにくり抜いてみました

持ってみると…流石にデカイなぁ大丈夫かいな

自作ギターのネックを削ります

使う前は使いにくいと考えていたのですが、とても使い心地が良いです。

梃子の原理をふんだんに使えるので弱い力で削る事ができます。

同じ小刀で削ると何故か喰い込み過ぎる。

これは目から鱗です。

自作の柄を作る時には後にいくらでも成形できるので大きめに作って自分に合う形を模索していくのが良いのかもしれません。