前回からの続きです。

栃木レザー肥後ナイフを研いでみます。

前回新品の青紙割り込み肥後守と研ぎ上げたSK鋼の肥後守と新品栃木レザー肥後ナイフを比較してみましたところ

肥後守肥後ナイフの切れ味比較。

栃木レザー新品と肥後守青紙新品と研ぎ上げたSK肥後守#肥後守 #肥後ナイフ #切れ味 pic.twitter.com/ULDfDk3Cso— kurikogatana (@kurikogatana) November 10, 2024

栃木レザー肥後ナイフが82.0

青紙の新品肥後守が61.6

研ぎ上げたSKの肥後守が43.7

となり、箱出し状態とは言え栃木レザーの惨敗という結果になりました。

研いであげてなんとか切れるようにして名誉挽回してあげたいところです。

※数値はあくまでも私の作った装置のものです

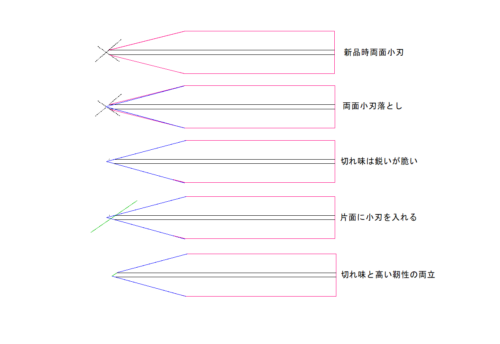

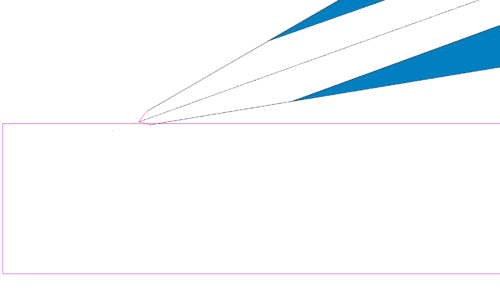

今回の研ぎは小刃を落としてから片側だけ小刃を入れ直す片刃様の両刃に仕上げます。

刃角度が22度前後ならこのやり方が切れ味と耐久性の両立を可能にすると考えていまして最近のマイブームな研ぎ方です。

先ずは刃を観察します。

両側に大きめの小刃が入れられています。

とにかくコイツ(小刃)を消さなければ切れ味は生まれません、そこを確実にした後に刃先の靭性について追究して行きます。

次は刃が平面の出た砥石にどのように当たるのかを観察してみます

シックネスゲージ(Thickness Gauge)やカミソリの刃を使って当たっている部分と浮いている部分を把握してマーキングしておくと分かり易いでしょう。

安物刃物のイメージ時代の肥後ナイフの姿はもうどこにもなく綺麗に機械研ぎされていて、ほぼ歪みはなくカーブに伴って先端が浮いていく形になっています。

真ん中が接地した時に浮いているのはどこなのか?先端を接地させるためにはどのようなポジションが必要なのかと色々考えます。

大まかに言うと先、真ん中、根元に分割して研ぐ必要があるのですが0.数ミリでも歪んでいると切れ味に影響するので矯正したいところです、叩いて直す、コジ棒で直す、研いで直す、いずれかの方法を選択をしますが、定かではないのですが2015年くらいから肥後守の初期研ぎは格段の進歩を遂げていまして、まず歪んでいることは無いので気にする必要はないのかもしれません。

肥後ナイフは分解が大変なので分解はせずに研ぐのが一般的だと思いますが、そうなると必然的に砥石の中央よりも端を使う事が多くなります。

先端は中央を使って研いでも良いのですが先端に向かって浮いている逆ウィリーの形で研ぐ事になり、更にベベルストップが砥石の端に当たると脱刃して怪我をしますのでやり難いです。

使用砥石は

あらとくん

ベスター#700

キングハイパー#1000

キングハイパー#2000

キングS-1#6000

キングG-1#8000

革砥

になります。

砥石は使う前に平面の確認をして崩れていた場合は平面直しをしておきます。

今回はシャプトンは使いません。なぜならば前回切れ味テストで比較に使ったSK鋼の肥後守も同じセットで研いだからで、今回も比較する為に同じセットで研ぎたいのです。

あらとくんでザクザク小刃を落としていきますがベッタリ砥石に付けて研いでいるとなかなか小刃が消えない事に気が付きます。

気が付かず疑問に感じず数時間を費やす方もいるようですが小刃というのは鋼に角度を付けているものなので軟鉄部分と一緒に研ぐと軟鉄の方が軟らかい故に先に削れてしまって小刃が上手く消えてくれないのです。

軟鉄ばかり減っていくと刃角度が鋭角になっていって大切れ状態になり本来の性能とは違ったものになりますので注意です。

解決の方法としては先ず小刃の角を研ぎ落としてからベタ研ぎします。

ほんの僅か0.5ミリほど浮かせて研いで小刃の頂点の角を研ぎ落とし、それからベタ研ぎに移行するのです。

こうすると小刃はあっという間、ものの数分で消えてしまうのですが…今回のAUS8という鋼材をSUS420で挟んだ材は砥石との相性が悪いのか?とても研ぎにくいかったです。

とはいえこの方法は有効であり、あらゆる刃物に応用でき、欠けた刃先にも使えますので是非やってみてください。

小刃が消えたら#700→#1000で刃先をピンピンに仕上げていきます。

途中で刃先に三日月の形が現れる事がありますがそういう時は砥石の平面が崩れている可能性があるので平面はまめに確認して、研いでいる途中でも平面直しを何度でも行います。

※今回はSHAPTONなおるで行いました

この時ステンレス定規で平面確認はしないで下さい。

JIS規格の定規でも平面ではないのです。

鉋用のストレートエッヂがあれば一番良いのですが中々に高価ですので鉋を持たない方が砥石専用として購入するには勿体ないので摺合わせの木製平面定規を自作する事をオススメします。

私は白樫で長さを220ミリ前後にして作っています。

本来は光に翳して使います

タボで固定できるようにして合わせてから平板に貼り付けたサンドペーパーで擦りあわせます。擦った面同士を合わせて光の漏れを確認して平面を作り出します。

平面出しをした砥石の水気をタオルで拭いてから摺合わせ定規を当てて光の漏れ具合で平面を確認するのですが樫は水に強いので多少濡れている砥石でも使えます。狂ったら何度でも摺合わせすれば良いのです。

サンドペーパーを貼る平板は鉋盤で直角出しした板(私はもっぱらコレ)やホームセンターで売っているエクステリア用の石等を使います。

ホームセンターで買う時は小さ目の石同士を合わせて光の漏れを見て平面を確認するわけですが落として割ったり不審者に思われないように気をつけて。

鉋の下端定規を砥石に使う方は多いと思いますが砥石専用を自作している方は少ないんではないでしょうか?取り回しが楽で便利なので是非自作してみて下さい。

#2000まで慎重に砥石を刃先に効かせながら研いでいって仕上げ砥石へと進みます。

持ち手の栃木レザーは濡れまくっていますが撥水してくれるので気にしない事にします。

#6000→#8000と進みました。

最後に治具を使って正確に40度の小刃を入れて完成です。

仕上げ砥石でもSUS420の部分は傷だらけです。

軟鉄よりも硬いので表面しか傷が付けられないのでしょう、上手くボカシが出ませんでした。

鎬面だけ#2000で研ぎ直して傷を目立たなくしています。

二時間ほどかかりましたが、

正直な感想は初心者が2、3種類の砥石で研げるような鋼材ではないと感じました。

母材と鋼のバランスの関係なのかは分かりませんが少しでも気を抜くと刃先が潰れてしまって一つ前の番手の砥石に戻らないといけなくなってしまい苦労しました。

一応完成としたものの、写真を載せるのが恥ずかしいほど鎬面が汚いです。

今回は砥石を限定しているので現実として掲載します。

箱出し状態では切れないので安価に魅せられて購入したはいいけれど研ぎきれずに引き出しの奥に眠ることになるか、いきなりプロの研ぎに任せる事になるのでは?という予想をしてしまいます。

それでも切れれば優勝です。

勝てば官軍なのです。

割り箸などはそこそこ切れるようになりましたが測定器の数値はどうなったでしょう

栃木レザー肥後ナイフ切れ味測定#切れ味 #切れ味測定器 pic.twitter.com/goSTJtM4qc

— kurikogatana (@kurikogatana) January 3, 2025

結果は29.5とSK肥後守の43.7よりも良い数値が出ました。

見た目はともかく報われた気がしてホッとしましたが割り箸などを切った感触はSK肥後守の方が切りやすい感じがするんですょね。

あくまでも数値は数値という事か。

なにはともあれ2025年の始まりです。